Vorwort

1. Einleitung

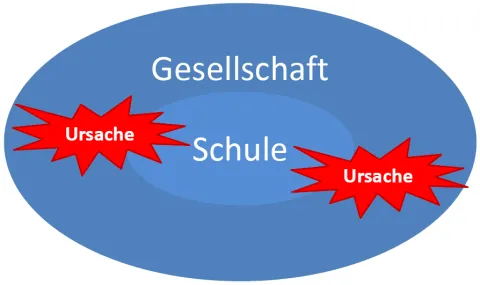

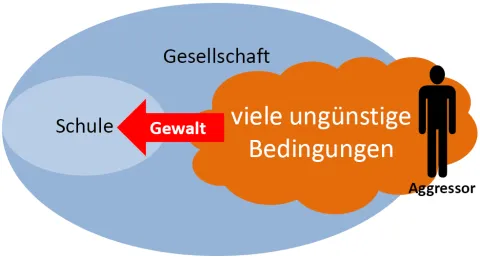

Um Präventions- und Gegenmaßnahmen zur Gewalt in Schulen und unter Jugendlichen ergreifen zu können, müssen zunächst die Ursachen weitreichend geklärt sein. In der Ursachenfrage sind sich die meisten Wissenschaftler mittlerweile einig, dass die sozialen Verhältnisse in Schulen ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind und somit als soziologische Problematik betrachtet werden müssen.

Ferner hat man in weitreichenden Studien in Deutschland und Europa festgestellt, dass gewalttätiges Verhalten nicht allein auf eine einzelne Ursache zurückzuführen ist, sondern vielmehr eine Reihe von Ursachen- und Entstehungsbedingungen, die in ihrem Zusammenwirken zu gewalttätigen Verhalten führen (Schäfer & Korn, 2001; Pfeiffer & Wetzels, 1999; Reinders, 1998; Funk & Passenberger, 1997). Wirken mehrere solcher Bedingungen zusammen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Betroffene ein aggressives und gewaltgeprägtes Verhaltensmuster entwickelt.

2. Biologische und psychologische Ursachentheorien

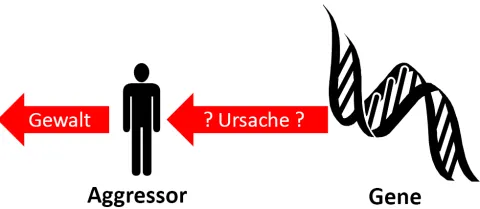

2.1. Vererbungstheorie

2.2. Triebmodelle

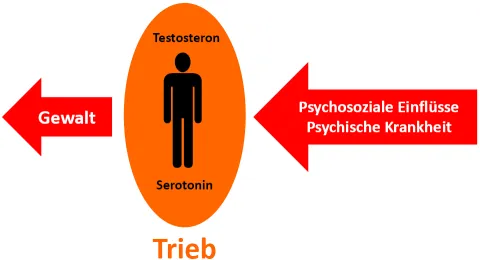

Ein weiteres biologisches Ursachenmodell ist das Triebmodell von Konrad Lorenz (1903-1989). Er beobachtete bei seinen Versuchen an Tieren ein natürliches Kampfverhalten „Kämpfe oder Fliehe“ und folgerte daraus, dass es so etwas wie einen angeborenen Aggressionstrieb geben muss.

Aus heutiger Sicht gibt es, nicht zuletzt auch unter dem Blickpunkt der großen geschlechtsspezifischen Unterschiede, weiterhin gute Gründe grundlegend ein Triebmodell anzunehmen. So spielt das männliche Sexualhormon Testosteron und der Neurotransmitter Serotonin eine große Rolle bei der Aggressionssteigerung von Primaten (Daly & Wilson, 1988). In bestimmten Dosierungen verabreicht, erhöhten diese Stoffe die Gewaltbereitschaft. Außerdem zeigte sich, dass psychosoziale Auswirkungen den Serotoninspiegel beeinflussen.

Weiterhin interessant sind psychiatrische Erkrankungen, bei denen Gewalt als Symptom auftritt und körperliche Ursachen nicht ausgeschlossen sind. Besondere Beachtung gilt hier dem Borderline-Syndrom (angesiedelt zwischen Psychose und Neurose), welches häufig bei jungen Menschen regelmäßig auch mit Aggression verbunden ist. Dieses Syndrom wird oftmals unterschätzt und nicht erkannt. [6,8,11,14]

2.3. Psychoanalytisches Persönlichkeitsmodell

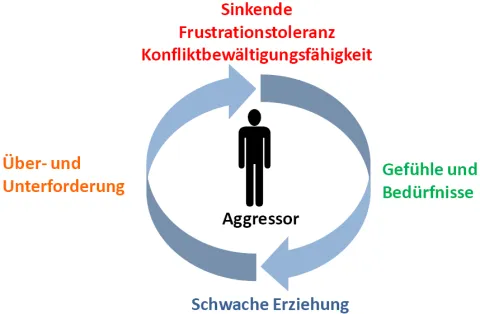

Nach Freuds psychoanalytischem Persönlichkeitsmodell lässt sich Gewaltbereitschaft durch das Ausleben von Gefühlen und Bedürfnissen bei schwacher Erziehung („Es-Betonung“) und die dadurch entstehende Über- oder Unterforderung des Täters („Ich-Betonung“) erklären. Die Frustrationstoleranz und die Konfliktbewältigungsfähigkeit sinkt und führt zu vermehrter Gewalt. [6,11]

2.4. Erlernte Aggression

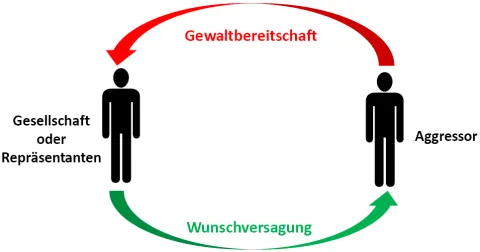

Insbesondere ist hier die Frustrations-Aggressions-Hypothese von John S. Dollard (1939) interessant, die einen Zusammenhang zwischen einer ausgelösten Frustration (Wunschversagung) und anschließender Gewaltbereitschaft nachweisen konnte [6, 10,11].

3. Soziologische Ursachentheorien

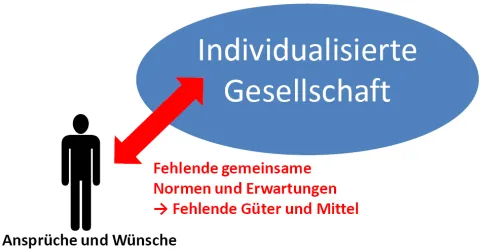

Gewalt in Schulen stellt soziologisch gesehen in unserer Kultur ein abweichendes Verhalten dar. Insofern lassen sich die Theorien für Anomieverhalten heranziehen.

3.1. Normenanomietheorien nach Durkheim und Merton

3.2. Rational-Choice Theorie

Menschen setzen Gewalt nach diesem Ansatz auch rational und entsprechend einer Kosten-Nutzen- Kalkulation ein. Abweichendes Verhalten wird umso eher ausgeführt, je höher die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs des abweichenden Verhaltens eingeschätzt wird und dem zu erwartenden Nutzen der ausgeführten Handlung. Je geringer dabei die Entdeckungsgefahr und die damit verbundenen Sanktionen sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass abweichendes Verhalten auftritt. [5,20]

Auch Kohlberg (1974) verbindet kognitive und lernpsychologische Ansätze miteinander. Kriminalität ist seiner Meinung nach die Folge eines sozialisationsbedingten Zurückbleibens auf niedrigem Niveau der Moralentwicklung.

Nach Skyes und Matza (1975) eignen sich manche Täter auch Neutralisationstechniken an. Sie erleichtern sich dadurch den Verstoß gegen angelernte, aber nicht internalisierte Normen. Hier werden verschiedene Schuldzuweisungen beschrieben: „Das hat mein Chef entschieden“, „Die Polizei schlägt doch auch mit Schlagstöcken“,… [6,14]

3.3. Desintegrationstheorie

- Unvollständige Familien, inkonsistente Erziehungsstile, Auflösung von Beziehungen

- Auflösung alter Werte und kollektive Verständigungsverluste

- Desinteresse an Jugendverbänden und politischen Sachverhalten

3.4. Theorie der differentiellen Assoziation und Subkulturtheorie

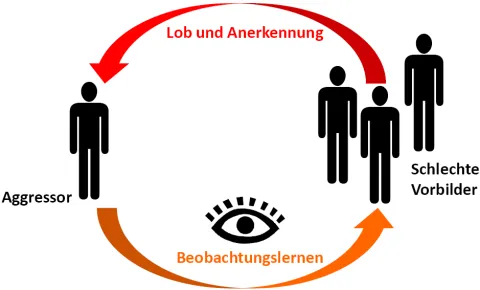

Einen weiteren Erklärungsaspekt spricht die Theorie der differentiellen Assoziation von Sutherland (1949 und 1955) an. Nach seiner Theorie ist kriminelles ein erlerntes Verhalten, dass nicht vererbt werden kann und entsprechende kriminelle Übung erfordert. Es wird in Interaktion und im Kommunikationsprozess mit anderen Personen erlernt.

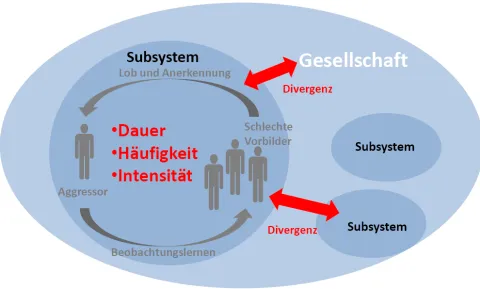

Nach der Subkulturtheorie ist unsere Gesellschaft nicht homogen und in Subsysteme unterteilt. Normative Verhaltenserwartungen können sowohl zwischen den einzelnen Subsystemen, aber auch dem Gesamtsystem, divergieren. Befolgen von Normen in einem Subsystem, muss nicht heißen, dass diese zum Gesamtsystem konform sind (Akers, 1985). Im Bezug auf Jugendliche verdeutlicht diese Theorie, dass Jugendliche in den Industriegesellschaften sich durch Bindungslosigkeit und Vereinsamung zunehmend auf Cliquen, Sekten und Jugendgangs einlassen. Diese benutzen Aufnahmeriten und Statuskämpfe, um Straftaten begehen zu lassen. Sie bieten den Jugendlichen jedoch neue soziale Bezüge und Identifikationsmuster. [5,6,20]

3.5. Kulturenkonflikttheorie

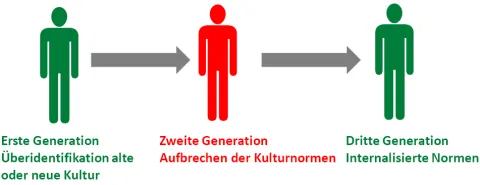

In der Kulturenkonflikttheorie werden die ethnischen Differenzen und die großen Modernisierungsunterschiede zwischen den Kulturen aufgezeigt. Interessant in Hinblick auf Gewalt unter Jugendlichen ist das Modell vom Drei-Generationen-Assimilationszyklus [6]:

Mit der zweiten Generation bricht der Konflikt zwischen den Kulturnormen des Aus- und Einwanderungslands hervor. Die Normen der neuen Kultur sind nicht ausreichend internalisiert, sodass Identität und Sicherheit unter den ethisch Gleichgesinnten gesucht wird, die sich ebenfalls wegen fehlender Alternativen nur über Straftaten eine Identität verschaffen können.

In der dritten Generation gerät die Bedeutung der Herkunftskultur dann wieder erneut in den Hintergrund. Der Integrationsprozess ist weitgehend abgeschlossen und es treten keine Straftätigkeiten mehr auf.

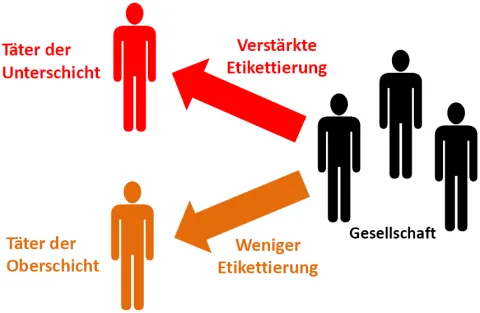

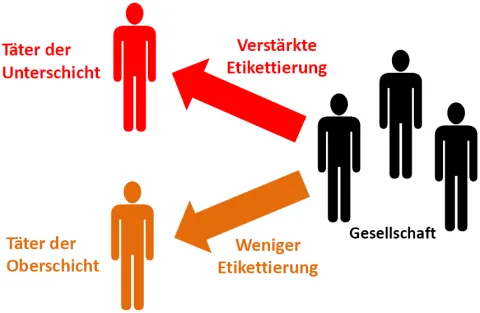

3.6. Labeling Approach

3.7. Selektionsansatz

Demnach würden die großen Täter nicht erwischt, während die kleinen und armen „Fische“ immer verurteilt werden, weil die Zuschreibung der Etikettierung angesichts der gesellschaftlichen Ressourcenverteilung von oben nach unten erfolgt. [5]

4. Ursachen im Bereich des sozialen Umfelds

4.1. Familie

Familien sind heute selten noch vollständig. Wichtige Identifikationspersonen fehlen. Es fehlt an Zuwendung, Aufsicht und Identifikationsmöglichkeiten

Es gibt immer mehr beziehungsgestörte Familien, die zwar noch vollständig sind, aber schlechte Kommunikation und Konfliktlösungen pflegen, es fehlt ein vertrauensgeprägtes Miteinander. Die gelebten Vorbilder sind Negativbeispiele.

Die Familie als solche verliert an Bedeutung in unserer Gesellschaft. Auch der Staat hält nur mangelhafte familien- und kinderunterstützende Maßnahmen bereit. Wohnungsverlust oder zu enge Räumlichkeiten fördern Frustration und Aggression. [5,6,7,12,16,20]

4.2. Arbeitslosigkeit und Wohnraum

Eine direkte Verbindung zwischen Arbeitslosigkeit und Gewaltverhalten wurde zwar noch nicht eindeutig festgestellt. Sehr wohl gibt es aber empirische Untersuchungen, die belegen, dass Gewalt gerade bei jüngeren Menschen durch Perspektivlosigkeit ausgelöst wird. Entscheidend hierfür sind die folgenden soziologischen Veränderungen:

Das Leben ist heutzutage kaum noch planbar geworden. Die Arbeitslosigkeit als Risikofaktor gehört ständig zum Leben dazu.

Firmen und kommerzielle Einrichtungen nutzen den Druck auf dem Arbeitsmarkt und so Arbeitnehmer aus.

Jugendliche sind zunehmend verunsichert (Stichwort: „Hauptschulabschluss ist nichts mehr Wert“). Dies stört das Selbstwertgefühl erheblich.

Auch die Wirtschaft hat Kinder und Jugendliche als wichtigen Wirtschaftsfaktor erkannt. Die Handywelle gegen Ende des letzten Jahrhunderts war nur der Anfang von sozialem Druck aufbauenden Konsumdruck auf Jugendliche. Dies bringt Einkommensschwächere an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, die Jugendverschuldung häuft sich und bringt Kinder und Jugendliche in die Gefahr der Isolation von Altersgenossen. Hierdurch wird die Beschaffungskriminalität unter Jugendlichen gefördert.

Wohnungsverlust oder zu enge Räumlichkeiten fördern Frustration und Aggression. [5,6,7,12,16,20]

4.3. Freizeitverhalten und Medien

Im Punkto Freizeitgestaltung hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. So zeigt sich ein Trend zu eher individuelleren und ungebundeneren Formen der Freizeitgestaltung. Sportvereine und andere Jugendgruppen, die soziales und gruppenfreundliches Verhalten vermitteln, geraten zunehmend in den Hintergrund.

Medien nehmen auch eine immer größere Rolle ein. Bestimmte Angebote greifen immer mehr um sich. Insbesondere boomen virtuelle Internetangebote wie „Secound Life“, „You Tube“, Sozialnetzwerke wie das „StudiVZ“ und Chatprogramme, statt direkten sozialen Kontakt zu pflegen. Viele Forscher sind sich einig, dass gewaltverherrlichende Medieneinflüsse – auf Basis einer gewaltneigenden Sozialisation – die erhöhte Gewaltbereitschaft von Jugendlichen fördern. Dazu gehört die Gewöhnung an Gewalt durch pausenlosen Gewaltkonsum in den Medien, das Lernen durch Nachahmung aus den Medien, das Lernen durch Verstärkung (das Böse siegt immer mehr) und die durch langen Medienkonsum eintretende Isolation und Entfernung von der wirklichen Welt in eine virtuelle Welt.

Es kommt hinzu, dass gerade bei arbeitslosen Jugendlichen, die private Freizeit eine Ersatzherausforderung zum Berufsleben darstellen soll. Sie suchen insbesondere in der Pubertät nach einem selbst bestimmten und herausfordernden Leben. Diese Wünsche werden jedoch oftmals durch finanzielle Probleme und dauerhafte Arbeitslosigkeit nicht erfüllt. [5,6,7,12,16,20]

4.4. Peer-Groups

Jugendliche suchen Anerkennung bei Gleichaltrigen. Diese Anerkennung kann auch Befriedigung in gewaltbereiten Gruppen finden, die Mutproben als Steigerung des Ansehens in der Gruppe benutzen, starken Alkoholkonsum pflegen, sich in der rechtsradikalen Szene bewegen, randalierende Fans sind oder als Jugendgang Straftaten begehen. [5,6,7,12,16,20]

5. Gewaltauslösende Interaktionen

5.1. Täter

- Alltagskriminelle Schüler: Sie sind in ihrer Pubertät auf der Suche nach den Normgrenzen und gruppendynamischen Prozessen, insbesondere dem Gruppendruck. Häufig werden von dieser Gruppe spontane Straftaten begangen.

- Gelegenheitstäter: Diese Täter sind häufig sozial benachteiligt. Straftaten werden an so genannten Brennpunkten begangen und aus der Situation heraus.

- Lebensstil-Täter: Hier sind die Ursachen soziale Benachteiligungen, berufliche, schulische und familiäre Probleme. Diese verbinden sich mit fehlenden internalisierten Normen und führen somit zu mehrfachen Straftaten.

5.2. Opfer

- Eine Risikogruppe sind häufig gesellschaftlich erfolgreiche und besonders reiche Opfer, die einer höheren Schicht angehören. Häufige Taten sind hier Erpressung, Entführung und Raubdelikte.

- Außerdem gefährdet sind Personen, die sich in einem gefährdeten Milieu oder an sozialen Brennpunkten bewegen. Dies sind häufig junge und männliche Opfer, die Opfer von Raubüberfällen oder Sexualdelikten werden.

- Besonders körperlich oder geistig benachteiligte Personen, insbesondere weibliche und sehr alte oder junge Opfer, sind ebenfalls gehäuft gefährdet und werden Opfer von Sexualdelikten und Raubüberfällen.

- Eine weitere Möglichkeit ist Beziehungsopfer zu werden. Diese Personen kommen aus dem Bekannten- und Freundeskreis und werden dann Opfer eines Beziehungskonfliktes.

5.3. Situation

In bestimmten Situationen treten Gewalttaten gehäuft auf:

- Situationen mit einem hohen Tatanreiz, in denen Jugendliche zu einer Tat durch sozialen Druck dazu gedrängt werden, Beschaffungskriminalität als Geldbeschaffung einzusetzen.

- Situationen in Konfliktumgebungen, in denen Waffen und gewaltfördernde Mittel (Alkohol und Drogen), die Gewalt fördern.

- Situationen, in denen Zeugen bei einer Straftat nicht eingreifen.

- Auch förderlich wirkt sich aus, wenn sich Aufsichtspersonen (Lehrer, Polizei und andere Organisationen) sich zurückziehen und nicht mehr eingreifen.

- Situationen in denen sich Opfer nicht wehren, wie zum Beispiel Erpressungen, Bedrohungen und Sexualdelikte.

- Weiterhin fördernd sind soziale Umgebungen, in den Anonymität und Desinteresse zur Tagesordnung gehört.

5.4. Deliktsmerkmale

Gewaltdelikte lassen sich in verschiedene Fallgruppen aufteilen:

- Gewalt in Peer-Groups sind meist Mutproben und Streitigkeiten unter rivalisierenden Gruppen. Als häufigste Straftat ist hier die Körperverletzung zu nennen.

- Gewalt gegenüber Autoritäten: Treten sehr häufig im Konflikt mit Behörden (Polizei und städtischen Mitarbeitern) auf. Diese machen in Graz (Steinweg, 1996) 40% der Körperverletzungen aus. Man kann dies auch auf das Verhältnis Lehrer-Schüler übertragen.

- Gewalt als Beschaffungskriminalität, um bestimmte Ziele zu erreichen.

- Gewalt als Lustdelikt von psychisch Kranken oder von erheblich sozial gestörten Triebtätern, treten zum Glück nicht sehr häufig, aber wenn sehr heftig (auch Mord) auf.

6. Fazit

Gewalt an Schulen hat vielfältige Ursachenmuster. Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet dies – unter dem Hintergrund der oben genannten Forschungsergebnisse – zu versuchen eine soziologische Ursache für die Gewalt Einzelner an der Schule zu finden, um so Interventionsmaßnahmen zu ergreifen.

7. Quellen

- Butterwegge, Christoph/Lohmann, Georg (2000): Jugend, Rechtsextremismus und Gewalt. Analysen und Argumente. Opladen: Westdt. Verl.

- Drewes, Detlef (2004): Aggression und Straffälligkeit. Kinder und Jugendliche brauchen Struktur. München: Atwerb-Verl.

- Hurrelmann, Klaus/Rixius, Norbert, Schirp, Heinz (1999): Gewalt in der Schule. Ursachen – Vorbeugung – Intervention. 2., überarb. Aufl. Weinheim u.a.

- Olweus, Dan (2004): Gewalt in der Schule: Was Eltern und Lehrer wissen sollten – und tun könnten. 3. Aufl. Bern: Huber.

- Joas, Hans (2001): Lehrbuch der Soziologie. 2 Aufl. Campus Fachbuch

- Vortrag zum 3. Schulgesundheitstag Mecklenburg-Vorpommern von Prof. Dr. Robert Northoff - „Gewalt an Schulen – Ursachen, Verhaltensvorschläge, Prävention“ vom 20.11.2003:

- http://www.uni-rostock.de/bildung/download/fortbildungsmaterial/vortrag_gewalt_an_schulen.pdf

- Petra Bachheibl – „Handlungsmöglichkeiten bei Gewalt in der Schule“: http://www.schulberatung.bayern.de/bshag.htm

- http://www.ipa-bc.de/serv_Gewalt%20an%20Schulen.htm

- Artikel der Wikipedia zum Naziprojekt „Lebensborn“:

- http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensborn

- Artikel der Wikipedia zum Thema Frustrations-Aggressions-Hypothese von John S. Dollar:

- http://de.wikipedia.org/wiki/Frustrations-Aggressions-Hypothese

- Stephan Barth – „Ausgewählte psychologische Theorien delinquenten Verhaltens“: http://www.stephan-barth.de/ausgew.htm

- Thomas Jäger – „Gewalt bei Kindern und Jugendlichen – Eine Einführung in die Thematik“:

- http://www.student.uni-kl.de/~zentrum/lapsus/gewalt_grundlagen.html

- Referat von Daniel Ernst & Markus Oesterreich – „Schulgewalt als Schulproblem“ bei Fr. Prof.Dr. Annemarie Fritz-Stratmann (Universität Duisburg-Essen):

- http://www.uni-duisburg.de/FB2/PS/PER/FritzStratmann/SS2004/Ref/GewAnSchulen/GewaltAnSchulen.pdf

- Thomas Jäger – „Definitionen, Häufigkeiten und Ursachen von Gewalt in Deutschland“:

- http://www.bullying-in-school.info/de/content/grundlagen/gewalt-in-europa/deutschland-vollstaendiger-text.html

- Vorlesung Wintersemester 2007/2008 „Grundzüge der Soziologie“ der Justus-Liebig-Universität Gießen bei Frau Dr. Michaela Goll